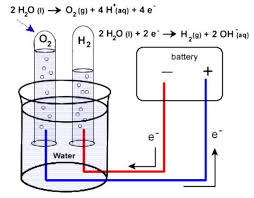

Beberapa tahun yang lalu, publik Indonesia dihebohkan oleh kabar mengenai Nikuba, sebuah perangkat sederhana buatan warga Cirebon yang diklaim mampu membuat kendaraan bermotor berjalan hanya menggunakan air. Berita ini sontak viral dan memantik rasa penasaran, apalagi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang tertekan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Banyak orang berharap air benar-benar dapat menjadi alternatif murah dan praktis pengganti bensin. Namun, jika kita cermati secara ilmiah, air memang bisa dipecah menjadi unsur hidrogen dan oksigen melalui proses elektrolisis. Proses ini membutuhkan energi yang tidak sedikit, yaitu sekitar 2,3 electronvolt hanya untuk memecah satu molekul air.

Hukum kekekalan energi dengan tegas menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Artinya, bila energi listrik yang digunakan untuk memecah molekul air berasal dari aki kendaraan, generator, atau bahkan sambungan listrik rumah, tetap saja terjadi pengeluaran energi setara atau lebih besar dibanding energi yang diperoleh dari hasil pembakaran hidrogen. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah apakah Nikuba memang memakai listrik untuk memecah air menjadi hidrogen? Jika benar demikian, maka proses ini sesungguhnya hanya menggeser konsumsi energi dari bensin ke listrik, tanpa mengurangi beban energi secara keseluruhan. Bahkan, bila listrik yang digunakan berasal dari PLN, perlu diingat bahwa sebagian besar pembangkit listrik Indonesia masih berbasis batubara, yang pada akhirnya tetap mengandalkan sumber energi fosil.

Selain itu, bila konsep Nikuba terbukti efisien dan ekonomis, seharusnya produsen otomotif dunia sudah berlomba-lomba mengadopsinya secara massal. Faktanya, hingga saat ini, industri otomotif global termasuk raksasa seperti Toyota, baru mengembangkan kendaraan hidrogen dengan pendekatan fuel cell, bukan dengan memecah air di dalam kendaraan secara langsung. Kendaraan berbahan bakar hidrogen memang menjadi salah satu solusi yang diyakini mampu mengurangi emisi gas rumah kaca karena hanya menghasilkan uap air. Namun, produksi hidrogen sendiri masih mahal dan umumnya diperoleh dari proses reforming gas metana atau batubara, yang ironisnya tetap bergantung pada energi fosil.

Secara keseluruhan, klaim Nikuba yang seolah-olah dapat menghadirkan energi murah dan instan dari air tidaklah sejalan dengan prinsip dasar ilmu energi dan rekayasa otomotif. Meski gagasan ini menarik perhatian publik dan memicu optimisme, secara akademik konsep tersebut belum memiliki dasar ilmiah yang valid. Kalau pun secara teknis bisa memecah air di dalam kendaraan, biaya dan konsumsi listrik yang terlibat akan membuat sistem ini kurang efisien, bahkan lebih boros daripada menggunakan bahan bakar fosil secara langsung. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap klaim-klaim viral yang belum melalui uji validasi, agar tidak terjebak pada euforia sesaat yang justru menyesatkan pemahaman publik mengenai energi alternatif.